- 작성일

- 2019.07.31

- 수정일

- 2019.07.31

- 작성자

- 안류빈

- 조회수

- 5952

유럽국가들은 4차 산업혁명에 어떻게 대응하고 있는가?

<유럽국가들은 4차 산업혁명에 어떻게 대응하고 있는가?>

인턴 2조 - 송창한, 안류빈, 김채윤

서론 - 4차 산업혁명 등장배경

본론 1 - 4차 산업혁명의 주요 기술(AI, Big data, IoT 등)

본론 2 - 산업경제에서의 적용 : 스마트 팩토리, 금융권 핀테크, 공유경제, 인터넷전문은행

본론 3 - 4차 산업혁명에 대한 유럽 주요국 정책(독일, 프랑스, 영국 등)

결론 - 우리나라도 정책 현황, 기업현황, 시사점 |

Ⅰ. 서론: 산업혁명의 역사와 4차 산업혁명 등장 배경

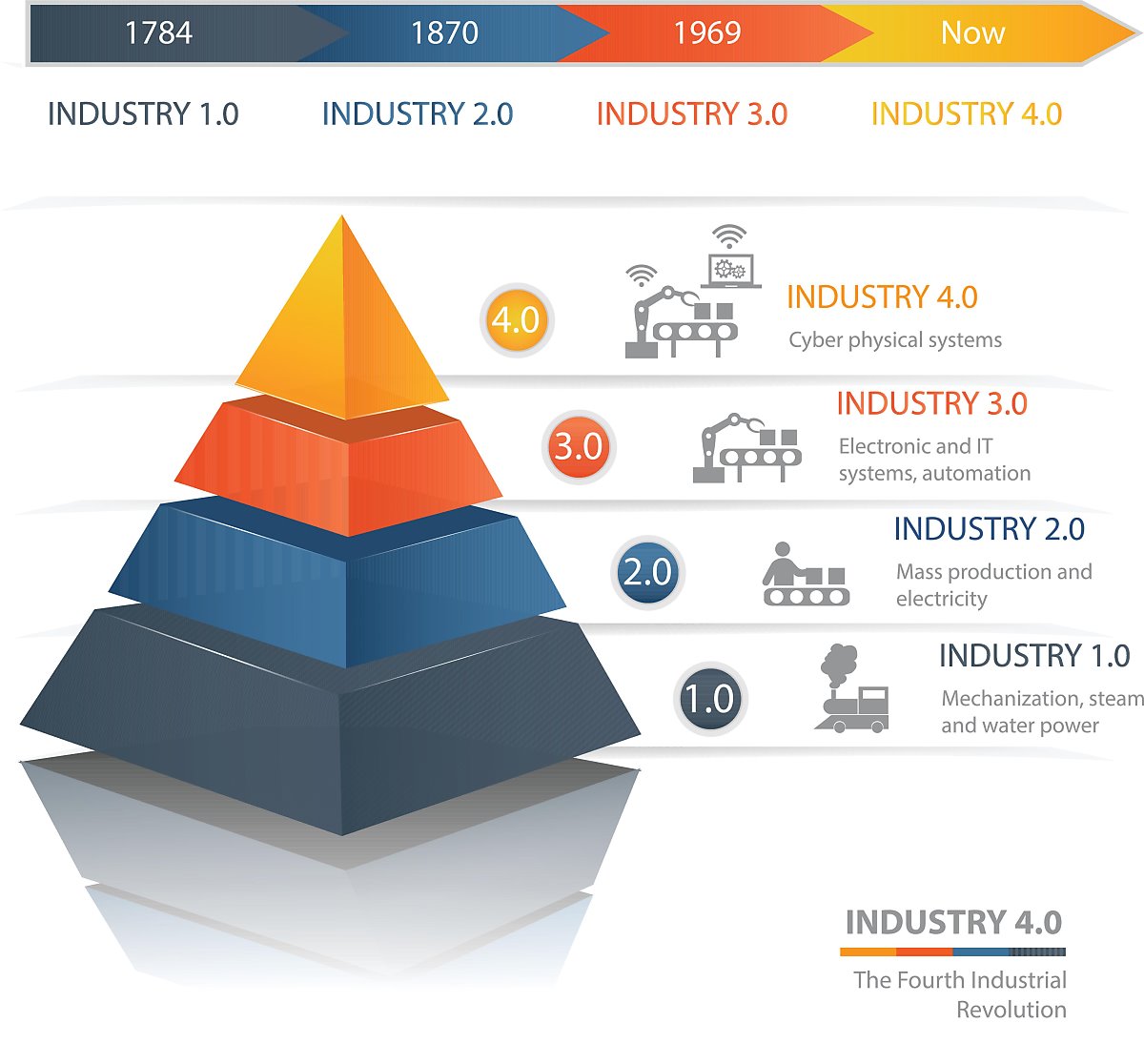

18세기 중반 영국에서 시작된 1차 산업혁명에 이어 어느덧 4차 산업혁명의 시대가 도래하였다. 증기기관을 통한 기계적 혁명인 1차 산업혁명, 전기를 이용한 대량생산의 2차 산업혁명, 그리고 컴퓨터를 이용한 생산시스템의 자동화에서 시작된 3차 산업혁명. 4차 산업혁명은 앞선 산업혁명의 산물을 뛰어넘는 이전에 없던 신기술 등장함으로써 우리 사회가 완전히 다른 모습으로 바뀌는 것이라 할 수 있다. 4차 산업혁명에 대해 전세계적으로 합의된 정의는 아직 없지만 대략적으로 표현하자면 ‘빅데이터, 인공지능, 나노기술, 생명공학, 로봇, 사물인터넷을 비롯한 모든 기술들이 융합되어 자동화되고, 그 연결성이 극대화되는 기술혁신’이라고 할 수 있다.

Ⅱ. 본론 1 : 4차 산업혁명의 핵심적인 기술 중 몇 가지에 대해 알아봅시다.

첫째, 인공지능이란 “지능형 기계를 만드는 과학 및 공학”으로 인간이 지닌 지적 능력의 일부 또는 전체를 인공적으로 구현한 것이다. 인공지능의 여러 분야 중 가장 유명한 분야로 머신 러닝이 있다. 머신 러닝, 즉 기계학습이란 컴퓨터가 학습할 수 있도록 하는 알고리즘과 기술을 개발하는 분야이다. 머신 러닝의 하위 분야로 2016년 3월 이세돌과 알파고의 바둑대결 이후로 국내에 많이 알려진 딥러닝(심층학습)은 사람의 사고방식을 컴퓨터에게 가르치는 기계학습 알고리즘의 집합이다.

둘째, 빅 데이터란 방대한 데이터를 처리하는 기술로, 기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량의 정형 또는 비정형 데이터 집합으로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술이다. 빅 데이터는 정치, 사회, 경제, 문화, 과학 기술 등 전 영역에 걸쳐서 사회와 인류에게 가치있는 정보를 제공할 수 있는 가능성을 제시하며 그 중요성이 부각되고 있다. 물론 긍정적인 면만 있는 것은 아니다. 빅 데이터는 정보를 다루는 기술 분야이기 때문에 사생활 침해와 보안 측면에서 문제가 발생할 수도 있다는 단점이 있다.

마지막으로, 사물인터넷(IoT, Internet of Things)이란 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장해 인터넷에 연결하여 이들 간의 소통을 가능토록 하는 기술이다. 인터넷으로 연결된 사물들은 데이터를 주고받아 스스로 분석하고 학습한 정보를 사용자에게 제공하거나 사용자가 이를 원격 조정할 수 있다. 사물인터넷의 발전은 인간의 생활을 훨씬 편리하게 해줄 것으로 예상되지만, 한편으로는 시스템이 올바른 보안시스템을 갖추지 못해 해킹으로부터 취약해 사생활 침해 우려가 있기도 하다.

III. 본론 2 : 그렇다면 산업경제에서는 어떻게 적용되었을까요?

‘스마트공장’

스마트공장이란 설계·개발, 제조 및 유통·물류 등 생산 과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술(ICT)을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 생산공장을 말한다. 사이버 물리 시스템(CPS : Cyber Physical Systems)를 이용하여 실제와 똑같이 제품 설계 및 개발을 모의 실험하여 자산을 최적화하고, 공장 내 설비와 기기 간에 사물 인터넷(IoT)을 설치하여 실시간 정보를 교환하게 하여 생산성을 증가시키고 돌발 사고를 최소화한다. 그리고 제품 위치, 재고량 등을 자동 감지하여 인적·물적 자원 절감 등 공장의 효율성을 향상시킨다.

‘핀테크’

핀테크란 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로서, 기술은 보통 IT기술을 뜻한다. 4차산업혁명시대를 맞이하여, 앞으로는 모든 산업에 정보기술이 들어가지 않는 분야가 없을 정도로 그 쓰임새는 무궁무진하다고 할 수 있다. 특히 금융과 IT의 결합은 우리 소비자들에게 있어 결제시스템의 획기적인 변화를 가져다 줄 것이다. 특히 핀테크 기술에서 가장 중요하게 다뤄지는 기술은 블록체인 기술이다. 암호화폐를 통해 널리 알려지게 된 블록체인 기술은 기존의 중앙집권화된 서버에서 벗어나 분산형시스템으로 해킹이 거의 불가능하다고 알려져 있다. 물론 아직은 적극적인 기술도입 단계는 아니지만 금융권과 블록체인 스타트업 간의 적극적인 협업을 통해 기술개발을 하고 있으며, 향후 금융권의 보안문제 해결에 크게 도움이 될 것으로 기대된다.

‘공유경제’

공유경제는 에어비앤비, 우버와 같은 서비스를 통해 널리 알려진 경제 방식으로, 한번 생산된 제품을 여럿이 공유해 쓰는 협력소비를 기본으로 한 경제 방식을 말한다. 대량생산과 대량소비가 특징인 20세기 자본주의 경제에 대비해 생겨났다. 즉, 물품은 물론, 생산설비나 서비스 등을 개인이 소유할 필요 없이 필요한 만큼 빌려 쓰고, 자신이 필요 없는 경우 다른 사람에게 빌려주는 공유소비의 의미를 담고 있다. 최근에는 경기침체와 환경오염에 대한 대안을 모색하는 사회운동으로 확대돼 쓰이고 있다.

‘인터넷 전문은행’

인터넷 전문은행이란 대부분의 은행서비스를 오프라인 점포가 아닌 온라인 네트워크를 통해 영업하는 은행을 말한다. 위에서 설명한 핀테크의 기술적 부분을 적극 활용해 등장한 새로운 금융기관이라고 할 있다. 예로는 카카오뱅크, K뱅크가 있으며, 실생활에서 많이 보이고 쓰이고 있다.

IV. 본론 3 : 마지막으로 유럽 주요국들의 4차 산업혁명 대응 정책에 대해 알아봅시다.

1. 4차 산업혁명에 대한 독일의 정책

인더스트리 4.0

인더스트리 4.0은 독일이 제조업 분야에 4차 산업혁명의 핵심기술을 도입하여 지능형 생산시스템으로 혁신하고자 2011년에 발의되어 추진되었다. 독일의 인더스트리 4.0(Industry 4.0, 이하 I4.0)의 대표적인 사례로는 지멘스나 BMW, SAP 등의 스마트 팩토리가 있는데, 지멘스사는 제조와 IT를 결합하여 산업용 소프트웨어 개발에 선두로 앞장서고 있으며 BMW는 3D 프린팅 기술을 공정과정에 도입함으로써 생산의 효율성을 높이고 있다. I4.0의 네 가지 디자인 원칙으로는 상호운영성, 정보투명성, 기술지원, 분산결정이 있고, I4.0으로 구현에 필요한 주요 기술은 사물인터넷(IoT), 사이버물리시스템(Cyber Physical System, CPS), 센서기술, 생산라인의 모듈화를 기반으로 한다. 그 외에도 4차 산업혁명의 핵심 기술로는 3D 프린팅 기술, ICT(Information&Communications technology, 정보통신)기술, 클라우드, 빅데이터 분석, 시뮬레이션, 증강현실(augmented reality), 로봇이 언급되고 있다.

이렇게 유럽연합 국가 중 독일은 제조업분야에서 전통적인 생산방식의 변화를 꾀하여 신기술을 도입하면서 산업의 서비스화를 촉진하고 있다. 그 중 제조업의 서비스화는 자산의 운영효율성 제고→이용자 맞춤형 생산 확대→인간의 노동과 삶의 질 향상으로 이어지게 만든다. 결국은 기존의 산업을 새로운 패러다임으로 바꾸는 것이 핵심이기 때문에 산학연이 공동으로 I4.0에 집중하고 있으며 스마트 팩토리를 기점으로 해서 제조업이 다시 부흥하도록 가시적인 성과를 내고자 하고 있다. 스마트 팩토리의 궁극적인 지향점은 생산성 향상, 제품 경쟁력 향상, 그리고 이를 기반으로 한 기업의 경쟁력 강화를 중점 두고 맞춤형 대량생산(Mass Customization)을 효율적으로 하고자 목표하고 있다.

출처:

위키피디아 - 인더스트리 4.0 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B8%EB%8D%94%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A6%AC_4.0

네이버 지식백과 - 4차 산업혁명: 인더스트리 4.0 https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3581917&cid=42171&categoryId=58698

2. 4차 산업혁명에 대한 프랑스의 정책

A.I. 강국으로 나아가기 위한 교육, 학술적 혁신

프랑스의 마크롱 대통령이 인공지능에 관한 의회 포럼에서 프랑스가 A.I.의 선도국가가 되길 원한다는 적극적인 의지를 내보인 뒤로, 인공지능의 규제와 윤리분야에서 프랑스가 퍼스트 무버가 될 수 있도록 정부 주도의 인재양성 정책을 마련하고 적극적인 투자를 실시하고 있다. 프랑스의 A.I.정책을 총괄하고 있는 국가디지털위원회(CNNum, Conseil National du Num?rique)와 정부 싱크탱크 기관인 France Stratagie는 컨설팅을 통한 프랑스의 핵심 산업 육성 보고서를 발간하여 La Nouvelle France Industrielle(NFI, 신산업 정책) 수립 및 로드맵 지정했다. 여기에는 프랑스를 A.I. 강국으로 만들기 위하여 스타트업을 육성하고 지원하기 위한 ‘La French Tech’ 정책의 일환으로써 다양한 기관과 지원 프로그램들의 내용을 골자로 하고 있으며, 프랑스는 현재 전반적인 생태계를 조성 중에 있다.

학술적인 측면에서는 프랑스의 A.I. 관련 연구논문 수는 세계 상위권에 속하는 편으로, 프랑스국립과학연구소(CNRS, Centre national de la recherche scientifique)가 가장 많은 연구 논문을 발표한 것으로 나타났다. 또한, 프랑스가 세계 최대 규모의 AI 연구원을 보유한 국가들 가운데 하나로 손꼽히며, 세계적인 학술DB(Web of Science, Scopus 등)를 기반으로 A.I. 관련 미래신기술에 대한 SCI(Science Citation Index)지수를 산정하여 순위화한 결과, 역시 세계 상위수준인 것으로 판명되었다. 현재 교육기관으로는 정보기술교육 혁신사관학교 Ecole42(에꼴 42)를 프리모바일의 자비에 사장이 설립하여 운영 중에 있으며, 많은 다른 국가들이 이 사례를 벤치마킹하기 위하여 방문하고 있다. 이처럼 프랑스는 A.I. 강국으로 나아가기 위하여 교육과 학술적 측면에서 많은 투자를 들이고 있는 모습을 보이고 있다.

출처: the Science Monitor - 프랑스 ‘AI 국가전략’, 인공지능 강국 목표 15억유로 투자

산업일보 - 영국 , 독일, 프랑스의 4차 산업혁명 https://www.kidd.co.kr/news/200460

3. 4차 산업혁명에 대한 영국의 정책

세계 금융 허브 - 핀테크

1차 산업혁명의 근거지였던 영국은 2차, 3차 산업혁명 이후 세계가 정보화로 흘러감에 따라 후순위로 뒤처지고 말았다. 그러나 금융만큼은 여전히 건재하여 글로벌 컨설팅 그룹이 주관하는 세계 금융도시 순위에서도 런던이 뉴욕을 제치고 1위를 자리할 만큼 금융에 대한 자부심과 1인자의 자리를 공고히 하고 있다. 이렇게 영국은 4차 산업혁명에 대해서도 세계의 금융 중심가가 되기 위해서 핀테크를 적극적으로 도입하고, 자체적으로 발전시키고 있다.

2008년부터 성장하기 시작한 영국의 핀테크 산업은 현재 규제완화 등의 다양한 정책들로 인해 신생기업들이나 투자자들의 발판이 될 뿐만 아니라 대학이나 연구기관들이 해당 산업의 R&D를 지원하고 있다. 영국 금융감독원(FCA, Financial Conduct Authority)은 이러한 핀테크로 인한 금융사기나 피해를 방지하고 소비자 권익 보호를 위하여 관련 규정을 강화하려는 조치를 취하고 있으며 총체적으로 영국 정부나 다양한 조직, 기관들의 정책마련을 통하여 4차 산업혁명의 기술적 혁신을 도모하고 있다는 점에서 의의가 있다.

출처: 서울신문 - [빅뱅! 4차 산업혁명-새물결을 주도하자] 카페 같은 이곳이 ‘핀테크 심장’… 英, 13만 일자리 만들었다 https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20170104005003

데일리비즈온 - [세계의 4차산업 현장] 영국의 4차산업 대응전략 (上)

http://www.dailybizon.com/news/articleView.html?idxno=13323

데일리비즈온 - [세계의 4차산업 현장] 영국의 4차산업 대응전략 (下)

http://www.dailybizon.com/news/articleView.html?idxno=13326

전자신문 - [창간 35주년 특별기획]4차 산업혁명, 교육 혁신부터<하>영국 대학의 혁신

http://www.etnews.com/20170921000145?m=1

브릿지경제 - [4차 산업혁명, 초연결의 시작 코딩] <6> 코딩 열풍 속 영국과 인도의 교육

http://www.viva100.com/main/view.php?key=20170925010009928

4. 4차 산업혁명에 대한 다른 유럽국가의 정책

①EU 전반적인 4차 산업혁명 대응 정책: HORIZON 2020

Horizon 2020은 2014년부터 2020년까지 총 7년의 기간 동안 786억 유로(한화로 약 98조 6천억원)하에 진행되는 다방면의 사업계획이다. 2008년 금융위기 이후 불어닥친 유럽 전역의 경기침체를 해소하고 안정시키며 미래를 위한 대비책을 마련하기 위하여 연구 및 혁신 분야에 장기적이고 지속적으로 투자하면서 사회적 과제를 해결하기 위하여 추진되었다. 또한, Horizon 2020은 Europe2020전략 중 혁신연합(Innovation Union)을 중심으로 실행하며, Europe2020전략의 3대 정책방향인 포괄적 성장, 지속적 성장, 스마트 성장 중 스마트 성장에서 혁신연합과 Horizon2020을 접목시킨 후 더 구체화시켜 다시 3대 중점 추진사항으로 설정한 목표가 과학적 탁월성, 산업 리더십, 사회적 과제라고 볼 수 있다.

2017년 기준 정책방향으로는 ▼일자리 창출, 성장 및 투자를 위한 신규 도약▼연결된 하나의 디지털 시장▼미래지향적인 기후변화정책 중심의 탄력적인 에너지 연합(Energy Union)▼강화된 산업적 기반을 가진 보다 심도있고 공평한 내수시장▼더 강력한 국제사회의 일원으로 도약, 이주관련 정책 개혁, 그리고 상호이해관계에 기반한 정의와 기본권리 영역 구축을 지향한다. Horizon2020은 전 유럽을 단일 연구지대(European Research Area, ERA)로 구축하고 이에 대한 연구 재정지원을 위해 만들어진 프레임워크 프로그램(Framework Program, FP)중 8번째 프로그램이며, 유럽연합 회원국을 중심으로 준회원국, 그리고 제3국과 국제기구도 연구에 참여할 수 있도록 열린 장을 마련하고 있다.

②유럽 일반개인정보 보호법(GDPR, General Data Protection Regulation)

GDPR은 2018년 5월 25일부터 본격 적용된 EU의 유럽 일반개인정보 보호법이다. 2016년 5월에 제정되었으며 2년의 유예기간 끝에 2018년부터 일괄적으로 도입되었으며, 기존의 EU 개인정보보호 지침인 「1995년 개인정보보호지침(Data Protection Directive 95/46/EC)」을 대체한다. GDPR 제정의 핵심목적은 정보주체의 권리를 강화하는 것이다. GDPR의 도입 목적은 4차 산업혁명 시대에 대응한 개인정보 보호체제를 확립하고, 역내 디지털 혁신을 촉진하기 위하여 통일된 규제여건을 조성하기 위하여 도입하게 되었다.

EU는 GDPR의 대상을 자연인(정보주체)으로 하며, GDPR에서 정의하는 개인정보는 식별되었거나 식별 가능한 자연인(정보주체)과 관련된 모든 정보, 이름, 전화번호 등과 같은 일반적인 개인정보 외에 암호화정보, 생체 정보, 온라인 식별정보나 위치정보도 포함한다.(※IP주소, MAC Address, 온라인 쿠키를 통해 개인 식별이 가능한 경우 개인정보로 취급함) GDPR 규제대상은 인적, 물적, 지리적 범위를 모두 포함하며, Controller(개인정보의 처리 목적과 수단을 결정하는 회사/기관)뿐만 아니라 Processor(Controller를 대신하여 개인정보를 처리하는 회사/기관)도 직접 적용을 받는다. 특히, GDPR은 정보주체의 ‘국적’, ‘시민권’이 아닌, 유럽거주자를 기준으로 적용된다.

GDPR을 위반할 경우, 사업체의 규모에 따라 과징금을 달리 매기고 있으며 매출의 2%, 혹은 4%까지 징수하고 있다. 이처럼 강화된 유럽의 개인정보 보호법으로 인하여 국내의 기업들은 해당법을 준수하면서 위법하지 않는 선에서 유럽거주자의 개인정보를 관리하는데 주의를 기울여야 하는데, 보유대상의 개인정보 유형을 파악하여 다양한 개인정보 처리방식을 상세하게 규명하고 정보의 규모와 흐름을 파악하여 목록 문서화를 통해 지속적으로 모니터링할 것을 정부차원에서 권고하고 있다. 솔루션 개발회사들은 개인정보 수집범위를 최소화하고 설계나 개발단계부터 개인정보보호 측면을 고려하여 개발할 필요가 있다. 또한 프로파일링, 민감정보를 대규모로 처리할 시 정부 당국과 사전협의를 거쳐야 하며 정보주체의 권리보장을 위한 기능 구현 및 프로세스 수립, Data Process Agreement(개인정보 처리 계약)을 체결해야 한다.

출처:

삼성 SDS 스토리 - 유럽 일반개인정보보호법 GDPR을 아시나요? https://www.samsungsds.com/global/ko/news/story/1203095_2919.html

GDPR https://www.privacy.go.kr/gdpr

V. 결론 : 우리나라의 4차 산업혁명 대응은?

우리나라는 정부주도로 4차 산업혁명에 대응하고 있는데, 2017년에 대통령 직속 4차 산업혁명위원회를 설립하여 “4차 산업혁명 대응계획”을 발표하였다. 사람 중심의 4차 산업혁명 구현이라는 큰 비전을 통하여 12개의 지능화 혁신 프로젝트와 3대 기반 과제를 제시하였고, 지능화 혁신 프로젝트는 산업혁신과 사회문제해결로 나뉘어 각각 6개 분야의 혁신을 이루어내도록 하고 있다. 또한 4차 산업혁명위원회는 민·관이 공동 참여하는 기구로 정책 과제의 발굴, 심의 조정, 합의 도출, 법제도 개선 등의 4차 산업혁명 대응에 중추역할을 수행하고 있다.

한국의 4차 산업혁명 대응계획의 특징은 경제·사회 전반의 혁신을 위하여 ①사회제도혁신②과학기술혁신③산업혁신④사람혁신이라는 4대 정책방향을 설정하여 산업혁명에 대한 대응을 준비하고 있다. 그리고 새로운 플랫폼 조성을 위한 데이터 경제, 인공지능, 수소경제라는 3대 전략 투자 분야를 선정하고 8대 선도 사업 또한 지정하여 혁신 성장을 추진하고 있다.(8대 선도 사업: 미래 자동차, 드론, 에너지 신산업, 바이오헬스, 스마트공장, 스마트시티, 스마트팜, 핀테크) 이렇게 전략적 투자방향을 지정함으로써 선도사업의 우선순위를 지정하여 핵심산업 모델 발굴을 통한 구체적인 성공사례를 만들어 타 산업에 확대 적용할 수 있는 레퍼런스로 활용하고, 선택과 집중을 통해 4차 산업혁명 도입에 투여되는 시간, 예산, 인적 자원의 효율성을 높이고자 하고 있다.

현재 한국은 4차 산업혁명에 대응하기 위하여 4차 산업혁명 위원회가 총괄적인 컨트롤타워 임무를 수행하고, 당 위원회를 중심으로 과기정통부와 각 부처들이 혁신 파트너로 협업하면서 범국가적인 대응체계를 구축하여 과제를 수행하고 있으나, 장기적이고 일관성있는 정책을 추진할 필요성이 있다. 인더스트리 4.0으로 4차 산업혁명에 대응하여 제조 경쟁력을 확보한 독일과 비교해보았을 때, 독일은 환경변화에 따라 4년마다 전략을 재수립하고 그에 따른 액션플랜도 설정하는 것에 비하여 우리나라는 정부에 따라 새로운 정책수립으로 지속적인 정책이 추진되지 않아 가시적인 성과를 내지 못하는 경우가 많다.

그렇다면 이를 개선하기 위해선 어떻게 하면 좋을까?

유럽의 4차 산업혁명 선도국인 독일의 정책을 살펴봄으로써 우리나라의 4차 산업혁명 대응에 대한 몇 가지 교훈을 얻을 수 있다. 총체적인 관점에서 살펴보면 아래의 세 가지를 들 수 있다.

첫째, 4차 산업혁명을 다방면의 산업에서 진행하는 것이 아닌 한국의 강점인 반도체, IT분야 등의 우선순위를 지정해 핵심 산업의 성공 모델 발굴이 필요하다.

둘째, 일관적이고 종합적인 관점에서 정책을 추진할 필요가 있다.

셋째, 지원센터 등의 체계적인 방식으로 중소 및 중견기업의 4차 산업혁명을 적극적으로 지원할 필요가 있다. 구체적으로 스마트 공장의 보급 및 확산 사업 시행의 확대가 있다.

<인턴 코멘트>

송창한 : 현재 미국의 비롯한 세계 여러 강국들은 4차 산업혁명에서 우위를 점하기 위해 각종 지원을 아끼지 않고 있다. 우리나라도 기존 산업들의 성장이 둔화되어 새로운 성장동력이 필요한데, 이에 대한 답은 4차 산업혁명에 있다고 생각한다. 4차 산업혁명의 주요 분야들은 선점효과,네트워크 효과가 크기 때문에 기존의 패스트 팔로워 전략에서 벗어나 주도적으로 혁신하는 방식으로 4차 산업혁명에 앞장서 나가야 할 것이다. 이를 위해선 지금까지 우리나라의 혁신을 발목 잡아온 다양한 규제를 철폐하거나 규제 샌드박스를 이용해 신생 기업의 성장 길을 열어줘야 할 것이다. 또한, 기존 산업과 신생 산업간 갈등이 심화될 것으로 예상되므로 정부 주도의 적극적인 사회적 합의가 필요할 것이다.

안류빈 : 2016년 다보스포럼에서 클라우스 슈왑(Klaus Schwab)이 언급하면서 등장한 4차 산업혁명은 2017년, 2018년을 지나 지금 현재에도 좇아야 하는 변화이자 사회혁신이다. 기사 작성 전까지는 우리나라에서 수행되고 있는 4차 산업혁명 관련 정책이나 기업의 신기술들을 알음알음 들어봤을 뿐, 유럽에서는 어떻게 4차 산업혁명에 대응하고 있을지 생각을 미처 못하고 있었다. 독일의 인더스트리4.0을 그나마 알고 있었기 때문에 독일의 사례부터 시작하여 특히 유럽연합 회원국들을 대상으로 본격적으로 4차 산업혁명을 대응하는 모습을 이번 조사를 통해서 볼 수 있었는데, 우리나라에 비해서 유럽 국가들은 정부가 나서서 규제를 완화하고 적극적인 대응정책들을 도입하는 모습들이 뚜렷한 차이점이라 느낄 수 있었다. 그중에서도 Horizon2020과, 시행된지 1년에 임박해가는 GDPR과 같은 정책들이 인상적이었기 때문에, 주요 정책보고서나 국내 싱크탱크보고서의 견해처럼 우리나라도 유럽의 우수정책들을 레퍼런스로 활용하여 데이터 개방의 장벽을 철폐할 수 있는 방안을 도모하고 개인정보의 보안은 더 강화할 수 있는 방도를 마련할 필요성이 시급한 것으로 느껴졌다. 특히, 정부의 규제완화로 국내의 유수 기업들이 퍼스트 무버로써 4차 산업혁명을 선도할 수 있도록 그 발판을 마련해줬으면 하는 바램도 신속히 이루어지길 바란다.

김채윤 : 4차 혁명에 대해서 우리는 얼마나 알고 있을까? 위에서 설명한 내용들을 우리는 한번쯤은 어디서 들어보지 않았는가. 혁명이라는 단어가 사뭇 낯설게도, 혁명의 사회를 물 흐르듯 살아간다. 나 또한 이러한 것들의 전문가는 아니다. 그러나, 내가 살고 있는 사회가 어떻게 변하고 있는지 관심을 가지며 지켜봐야 하지 않을까.

<참고자료>

자본시장연구원. 2018. 4차 산업혁명과 자본시장 - 인공지능과 블록체인

장재현, 정재훈. 2016. LGERI 리포트 - 스마트 팩토리 산업 인터넷 혁명의 서곡. 「LG Business Insight」. 5(4)

정보통신기술진흥센터. 2018. 해외 주요국의 4차 산업혁명 대응 인재양성 정책 동향. 「해외 ICT R&D 정책동향」

한국연구재단. 2017. EU HORIZON 2020 - 2017년도 프로그램 및 공고 안내

KDB미래전략연구소. 2019. 국내 4차 산업혁명 대응정책과 시사점 - 독일의 Industry4.0과의 비교를 중심으로. 「산은조사월보」